Seminario: Le diable archiviste

The page Mediawiki:Proofreadpage index data config is not in well-formatted JSON.

Return to Gregorian Archives Texts Editing (GATE).

Le diable archiviste[edit]

Queste note sono un primo risultato del seminario dedicato all'edizione del Memoriale di Pierre Favre realizzata da Michel de Certeau (2025).

- Uno dei luoghi comuni più triti di celebrazione dei “classici”, che finisce per relegarli in un vuoto limbo, fuori del tempo e dello spazio, […] consiste paradossalmente nel descriverli come nostri contemporanei e nostri vicini, i più vicini dei vicini, tanto contemporanei e tanto vicini da non farci dubitare neppure per un momento della comprensione apparentemente immediata (ma in realtà mediata da tutta la nostra formazione) che crediamo di avere delle loro opere. (Méditations pascaliennes. Pierre Bourdieu)

Notitia codicum[edit]

- Gli editori di Monumenta (1914) avevano sollevato alcune questioni importanti riguardanti il Memoriale I, contrassegnato nei MF con la lettera R (codex 9) e sul Memoriale II (codex 10) contrasegnato con la lettera H :

- Dall’esemplare del Memoriale da noi pubblicato, si ricava quanto segue: oltre alla segnatura delle pagine, ciascun quaternion — cioè undici in tutto — è contrassegnato da un proprio numero. I quaterniones[1] non sono tutti composti dallo stesso numero di fogli. Come abbiamo già detto altrove, questo esemplare del Memoriale supera tutti gli altri, ed è soprattutto di questo e del seguente che si servirono Sacchini e Orlandini. Da ciò risulta probabile che esso sia stato trascritto a Roma dall’autografo di Fabro, sebbene non possiamo affermarlo con certezza.

- Tuttavia, il fatto che alcuni frammenti, sebbene pochi, vengano inseriti in punti diversi da vari copisti, come notiamo nel luogo opportuno, sembra indicare che questi furono scritti da Fabro su fogli sciolti e poi collocati in posizioni diverse dai copisti. Che poi, e in quale misura, il Memoriale fosse stato scritto da Fabro in spagnolo, non è certo.[2]

- Dall’esemplare del Memoriale da noi pubblicato, si ricava quanto segue: oltre alla segnatura delle pagine, ciascun quaternion — cioè undici in tutto — è contrassegnato da un proprio numero. I quaterniones[1] non sono tutti composti dallo stesso numero di fogli. Come abbiamo già detto altrove, questo esemplare del Memoriale supera tutti gli altri, ed è soprattutto di questo e del seguente che si servirono Sacchini e Orlandini. Da ciò risulta probabile che esso sia stato trascritto a Roma dall’autografo di Fabro, sebbene non possiamo affermarlo con certezza.

- Il Mem. II, indicato con la lettera H nello stemma codicum, è la terza parte del codice precedente.

La diversità della carta e delle segnature delle pagine mostra che un tempo era un codice separato dal primo.

A fol. XII si legge: «Memoriale P. Petri Fabri hispanice» ecc. Di fatto, questo esemplare contiene molte più parti scritte in spagnolo rispetto al precedente. Poiché, le note marginali di Sacchini[3] si trovano in tutto questo codice e solo nelle ultime pagine del precedente, che qui mancano, alcuni ritengono che queste parti siano state scritte da Fabro stesso in spagnolo.

Tuttavia, il modo di scrivere lo spagnolo, decisamente più curato di quello usato di solito da Fabro, e i numerosi errori, che forse un amanuense italiano ha introdotto, suggeriscono il contrario. Il codice termina al f. 236, con queste parole: «qui multi sunt audiueram»[4]. Segue una antica annotazione [f. 236] di un'altra mano: «Multa desunt usque ad particulam anni 1546[5].» Sul retro dell'ultimo foglio non segnato, un'altra mano antica ha scritto: «Para el Padre Pedro Antonio Spinello en Nápoles.»[6]

Di questi due esemplari Mem. I e Mem. II, oggi all'Archivum Romanum Societatis Iesu (ARSI) gli editori di Monumenta (1914) offrono alcune notizie. In parte, è il ritrovamento di Mem.I e Mem.II che spinge per il completamento dell'edizione iniziata da Vélez.

- Poiché inoltre in questi vent'anni[7] ai nostri archivi si sono aggiunti moltissimi nuovi documenti di Fabro, e per nulla trascurabili – lettere, diplomi, due ottimi esemplari del Memoriale, i processi canonici per la causa di culto del Servo di Dio, e parecchi altri –, abbiamo ritenuto di non dover più indugiare nella loro pubblicazione[8].

- Poiché inoltre in questi vent'anni[7] ai nostri archivi si sono aggiunti moltissimi nuovi documenti di Fabro, e per nulla trascurabili – lettere, diplomi, due ottimi esemplari del Memoriale, i processi canonici per la causa di culto del Servo di Dio, e parecchi altri –, abbiamo ritenuto di non dover più indugiare nella loro pubblicazione[8].

Il ritrovamento dei due codici, che ormai eran fuori degli archivi gesuitici probabilmente dovuto all'incameramento delle biblioteche dopo le leggi del 1870, è merito di un nostro amico, eccellente scrittore della Compagnia:

- [...] Invano per vent'anni e più abbiamo cercato l'esemplare autografo del Memoriale nei principali archivi d'Europa [...] Finalmente, l'anno scorso, un nostro amico, un eccellente scrittore della Compagnia, ci portò notizia di un antico codice della nostra Compagnia, il cui titolo avevamo letto nel catalogo dell'antico archivio della Compagnia conservato nell'Archivio Vaticano, cioè: «Libretto in 4°. Memoriale del P. Pietro Fabro: due esemplari. — Memoriale del P. Pietro Fabro in spagnolo, con note marginali del P. Sacchini; ma manca la fine»[9].

L'esemplare Mem. 10 della MF ed esistente nella Biblioteca Nazionale di Lisbona (cod.6183) reca l'iscrizione «Pera se ler no refeytorio d'Evora. 1587». È probabile che esista un altro manoscritto con questa iscrizione, giacché attualmente in quel codice non appare questa indicazione. Inoltre, Fontes Narrativi I (1943) annovera sei codici spagnoli. Uno a Roma simul ligato con il latino R, quattro in Portogallo, nel Ministério dos negócios estrangeiros, altri due nella Biblioteca Nacional de Portugal (3537 e 6181[10]) e per ultimo, uno che dovrebbe recare l'iscrizione. Di questo, però, gli editori non danno la collocazione. Il sesto si trova oggi all'archivio della Compagnia ad Alcalá de Henares.

Altra edizione parziale del Memoriale in Memoriale Monumenta Ignatiana. Series quarta. Scripta de S. Ignatio. Fontes narrativi de Sancto Ignatio de Loyola et de Societatis Iesu initiis v.1 (1943). Gli editori, seguendo quelli del 1914, insistono che l'originale sia stato scritto in latino. Secondo loro, i sentimenti dell'anima sono solito scriversi nella lingua materna o al meno in quella che, al tempo di Favre era per gli eruditi la lingua materna, il latino. Aggiungono che non esiste al momento nessun esemplare antico in francese[11].

Un altro indizio che il Memoriale fosse stato scritto in latino, può essere il fatto che l'esemplare ispano-complutense (Varia Historia, I, Archivo Alcalá SJ) a fol. 44r, dopo una parte del testo trascritta interamente in spagnolo, quando volle riassumere il resto, scrisse tra l'altro: «en el qual año, día de los Sanctos cinco mártyres franciscanos de Marruecos, que es a diez y seis de Enero, dice en su Memorial que interfuit divinis officiis in ecclesia Sanctae Crucis Conimbricensis, ubi servantur eorum corpora»[12]... Questa citazione latina, sebbene riassunta in un'opera altrimenti scritta in spagnolo, sembra indicare che l'abbreviatore avesse davanti agli occhi il testo latino.

Memoriale ?[edit]

Il testo del Memoriale può essere osservato attraverso la categoria euristica di forma discorsiva.

Alcuni manoscritti attribuiscono a questo testo il nome di Memoriale. La definizione integrale dalla prima edizione della Crusca (1612) definisce in questo modo il termine:

MEMORIALE. Quello, che si fa, per memoria, e ricordo di qualche cosa. Lat. commentarium. memorandum.

MEMORIALI. Scritture, nelle quali si contengono i capi, per li quali uno ha da informare il Principe, ò altro. Lat. commentarii.

Il dizionario di Ambrogio Calepino (1662), segue ancora queste definizioni:

MEMORIALE, lis, n.g. [genere neutro]

Libellus in quo quis scribit quae meminisse vellet. [...] Et Memoriale ancora si chiama quella scrittura, che si dà in mano ad un Ambasciatore, o ad un Principe, acciò non scordi ciò, che ha da dire, o da esporre.

Non tutti i codici riportano la dicitura Memoriale e alcuni, come il FC 1042, lo prsentano come Quodam Memoriale, un certo tipo di memoriale.

Chi descrisse il codice come quodam memoriale poteva farlo perché il manoscritto in questione non corrispondeva all'idea piena e compiuta di un "memoriale". Forse, seguendo l'ipotesi degli editori dei Monumenta, si trattava di un insieme di appunti frammentari, forse mancava di una struttura narrativa continua. Inoltre, come lo afferma la nota del Mem.II (f. 236), uno tra i testi più autorevoli, è incompleto. Quindi, non era un memoriale definitivo, ma piuttosto una sua versione, un certo memoriale che rappresentava quell'opera. In altri termmini, può dirsi che il testo non rispondeva a una chiara aspettativa da parte dai lettori. In sintesi, l'uso di quodam segnala sicuramente una percezione di "atipicità".

In questo senso, è da considerare, seguendo la Vita dell' Orlandini, che il libretto attribuito a Fabro riportano “praecipua sibi concessa divinitus lumina” (le principali intuizioni o illuminazioni ricevute da Dio). Il titolo sul dorso dell'esemplare FC 1042 in cui si legge chiaramente la parola “Lumi” potrebbe fare riferimento a questo testo e al modo di nominarlo nel XVII secolo.

Da analizzare la funzione dei marginalia che, abbondanti in alcuni esemplari, tendono oltre che a guidare la selezione di ciò che si ritiene importante, a dare corpo a passaggi tal volta scarni.

Sed ego non sum ego[13][edit]

L'ipotesi di un originale autografo perso, indica che a partire del XX secolo il testo è stato osservato secondo distinzioni di tipo filologico che non interessavano ai coetanei del Memoriale né ai suoi successivi lettori. Come esempio dei complessi rapporti tra semantica e struttura sociale, si pensi allo slittamento semantico del concetto di copia e di conseguenza di quello di originale. Copia stava a indicare una abbondanza associata normalmente alla quantità di argomenti a disposizione.

Quando il concetto devierà per indicare un esemplare identico si modificherà anche il concetto di originale che, invece di indicare l'origine dal quale proviene qualcosa, individuerà ciò che non ha precedenti nel passato. Questo determina una diversa considerazione del concetto di autografia riguardo le opere storiche e letterarie della prima modernità. Nella prima modernità manca ancora la idea di una dignità intrinseca dell'autografo così come succederà nella modernità avanzata.

Ad ogni modo, le opinioni che il testo originale sia stato scritto da Fabro in spagnolo sono molto diffuse. In parte, si nutrono dell'idea che la comunicazione orale tra Fabro e alcuni dei suoi compagni (Ignazio di Loyola, Francesco Saverio) fosse stata in spagnolo. Questa idea rinforza l'approccio al Memoriale come se si trattasse del prodotto di una coscienza individuale. Di conseguenza, nel testo potrebbero riconoscersi sentimenti, pensieri, ecc. Queste teorie, come succede con gran parte delle analisi secondo certi paradigmi della storia culturale, si orientano a partire del concetto di rappresentazione. Una alternativa a questo approccio epistemico è introdurre il concetto di comunicazione, giacché le descrizioni alle quali si riferisce la storia culturale sono manifestazioni testuali, vale a dire, comunicazioni.

Dovremmo superare un concetto ingenuo di comunicazione in quanto trasmissione da un emittente a un ricevente. Comunicazione, in questo contesto, è la sintesi di tre elementi: l'informazione, l'atto del comunicare e la comprensione (accettare o rifiutare). Questa sintesi selettiva fa apparire la comunicazione come altamente improbabile. Il linguaggio non basta per garantire la comprensione. Di volta in volta il sistema sociale provvederà diversi media per assicurare l'atto di comprendere: la retorica (persuasione), la morale, la verità, il potere, ecc. In questa ottica sarà determinante, per l'analisi testuale, la ricezione da parte di ego (ricevente) e non tanto di alter (emittente). Un testo, in quanto comunicazione, è tale se ricevuto.

Applicare una teoria sistemica della comunicazione al Memoriale di Fabro implica innanzitutto il superamento di un concetto ingenuo di comunicazione intesa come trasmissione di contenuti da un emittente a un ricevente. In questa prospettiva, la comunicazione non è il veicolo di un significato già costituito nella coscienza dell’autore, ma l’esito contingente di una sintesi selettiva tra informazione, atto dell’enunciazione e comprensione, intesa non come accordo psicologico, bensì come possibilità di prosecuzione comunicativa. Proprio perché tale sintesi è sempre incerta, la comunicazione appare strutturalmente improbabile: il linguaggio, da solo, non garantisce la comprensione, né assicura che un atto di scrittura venga effettivamente riconosciuto come comunicazione. Di volta in volta, il sistema sociale deve mettere a disposizione media ulteriori — retorici, morali, veritativi, spirituali — che rendano possibile l’atto del comprendere e dunque la continuazione della comunicazione.

Letto in questa chiave, il Memoriale non può essere interpretato come l’espressione diretta di un’interiorità, né come un documento che consentirebbe un accesso privilegiato alla coscienza del suo autore. Esso è comunicazione solo nella misura in cui viene ricevuto come tale, cioè selezionato, letto, copiato, archiviato, riutilizzato all’interno di pratiche spirituali, istituzionali o storiografiche. L’analisi testuale deve dunque spostare il proprio baricentro dall’atto di scrittura all’atto di ricezione, da alter a ego[14]: non è l’intenzione di chi scrive a fondare la comunicazione, ma il riconoscimento comunicativo da parte di altre comunicazioni. In questo senso, un testo non “è” comunicazione per il solo fatto di essere stato scritto, ma lo diventa solo quando entra in una catena comunicativa che lo assume come tale.

Da qui discende una conseguenza rilevante anche sul piano filologico. Dal testo non è possibile risalire in modo diretto alla mano che scrive, né dalla mano alla coscienza dello scrittore. Per lo storico, l’unico oggetto di analisi sono le comunicazioni, cioè i documenti, non le intenzioni soggettive che li avrebbero prodotti. L’insistenza sull’autografia del Memoriale, quando viene caricata di valore ermeneutico, rivela il persistere di un paradigma intenzionalistico che attribuisce all’individuo una centralità causale nella comunicazione, come se l’identificazione della mano potesse aprire un accesso privilegiato alla coscienza di alter. Tale impostazione presuppone una relazione asimmetrica tra coscienza e comunicazione, nella quale la prima fonderebbe e governerebbe la seconda.

Il rapporto tra coscienza e comunicazione è, in questa concezione, asimmetrico[15].

La teoria sistemica della società consente invece di pensare il rapporto tra coscienza e comunicazione in termini di simmetria strutturale. Coscienza e società sono sistemi autopoietici che appartengono a ordini differenti: la coscienza opera come sistema dei pensieri, la comunicazione come sistema delle operazioni sociali. Nessuno dei due può essere ridotto all’altro, né posto come sua causa o origine. La coscienza non si estende nella comunicazione come una sostanza che si esprime, così come la comunicazione non è un semplice mezzo di trasporto di contenuti mentali già costituiti. La comunicazione avviene solo quando si realizza una connessione comunicativa effettiva, vale a dire quando un atto, una parola o uno scritto vengono selezionati come comunicazione da altre comunicazioni.

La comunicazione, dunque, non è l’esecuzione di un piano soggettivo, bensì un evento emergente che si costituisce attraverso la sintesi di informazione, enunciazione e comprensione. Senza comprensione — intesa non come accordo psicologico, ma come possibilità di prosecuzione comunicativa — non vi è comunicazione. Non è la sincerità o meno di Pierre Favre a garantire la comunicazione, ma la compatibilità del testo con strutture comunicative già disponibili, capaci di assorbirlo e di rilanciarlo.

Questo implica una riformulazione profonda del ruolo della coscienza. Essa non “produce” comunicazione, ma ne costituisce una condizione strutturale di possibilità: può essere irritata[16] dalla comunicazione e, a sua volta, può irritarla. Tuttavia, tale relazione non è causale, bensì strutturalmente accoppiata. La coscienza pensa ciò che la comunicazione rende pensabile; la comunicazione seleziona ciò che può essere ulteriormente comunicato, indipendentemente dalle intenzioni originarie dei singoli partecipanti.

Ne deriva una conseguenza teorica decisiva: il soggetto non è il fondamento della comunicazione, ma una sua attribuzione interna. L’idea di un “io che comunica” non precede il processo comunicativo, ma emerge al suo interno come forma di auto-osservazione sociale. La comunicazione non trasporta significati da una coscienza all’altra, ma produce significato nel proprio svolgersi, stabilendo retroattivamente ciò che conta come intenzione, comprensione o fraintendimento.

In questo senso, la relazione tra coscienza e comunicazione deve essere pensata in termini di simmetria sistemica e non di gerarchia. Nessuna delle due istanze comanda l’altra; entrambe operano secondo la propria logica, mantenendo una differenza che non può essere colmata senza perdere la specificità dei fenomeni sociali. Queste distinzioni teoriche sottraggono così la comunicazione alla psicologia del soggetto e la restituisce alla sua dimensione propriamente sociale, mostrando che non siamo noi a parlare per primi, ma che parliamo sempre già dentro processi comunicativi che ci precedono e ci eccedono.

L' io che appare nel testo del Memoriale, per tanto, non corrisponde a un io psichico, vale a dire all'operazione di una coscienza individuale ma alla aspettativa con la quale il sistema sociale considerava l'io. L' io nel testo del Memoriale è un io comunicativo che deve essere modellato secondo la legge evangelica prevista per il discepolo il quale deve rinnegare se stesso.

È evidente che ogni processo comunicativo presuppone individui che lo inizino. Ma l'utilizzo che si fa dell' io corrisponde all’antico concetto di persona[17] e non di individuo. Così N. Luhmann: Ma allora si dovrebbe parlare di persone nel loro vecchio e stretto senso, e non di individui (esseri umani, coscienza, soggetti, ecc.). I nomi e i pronomi utilizzati nella comunicazione non hanno la minima analogia con ciò che indicano. Nessuno è 'io'. E lo è così poco come la parola mela è una mela[18]. Seguendo le categorie di W. Ong, l'io che emerge del testo del Memoriale è un personaggio piano che non pretende in nessun modo stupire al lettore. Trattandosi da una scrittura in cui l'oralità è il mezzo privilegiato il personaggio piano è costruito intorno a pochi tratti fortemente marcati, spesso stereotipati, facilmente riconoscibili e memorizzabili. La sua funzione principale non è rappresentare una interiorità complessa, ma garantire stabilità narrativa: il personaggio deve essere ricordato, richiamato, riconosciuto senza ambiguità. Per questo è coerente, ripetitivo, prevedibile; agisce sempre “secondo il suo tipo”. In un contesto orale, dove il racconto vive nella performance e nella ripetizione, la complessità psicologica sarebbe un ostacolo alla memoria e alla trasmissione.[19]

Alcuni testi permettono di ricostruire le aspettative sociali riguardo all'io. Un testo del De Poenitentiae di Sant'Ambrogio è particolarmente indicativo in questo senso:

- L'uomo rinneghi se stesso e si trasformi completamente, come quel giovane di cui parla la favola. Questi, essendo andato in terra straniera dopo aver avuto una relazione con una prostituta, e quindi essendo ritornato dimentico di quell'amore, incontrò successivamente la vecchia amante la quale, stupita che non le avesse rivolto la parola, pensò di non essere stata riconosciuta. Allora, incontrandolo una seconda volta, gli disse: 'Sono io'. Ma egli le rispose: 'Ma io non sono più io'.

- L'uomo rinneghi se stesso e si trasformi completamente, come quel giovane di cui parla la favola. Questi, essendo andato in terra straniera dopo aver avuto una relazione con una prostituta, e quindi essendo ritornato dimentico di quell'amore, incontrò successivamente la vecchia amante la quale, stupita che non le avesse rivolto la parola, pensò di non essere stata riconosciuta. Allora, incontrandolo una seconda volta, gli disse: 'Sono io'. Ma egli le rispose: 'Ma io non sono più io'.

Questo testo di Sant'Ambrogio ebbe ancora una ricezione da parte di San Francesco di Sales (1567-1622):

- Il mutamento del luogo è molto utile per calmare la febbre e l'agitazione causate sia dal dolore che dall'amore. Il ragazzo di cui parla S. Ambrogio nel II libro della Penitenza, ritornò da un lungo viaggio completamente guarito dai futili amori che l'avevano attanagliato prima; alla sciocca amante che, incontrandolo gli disse: Non mi conosci? sono sempre la stessa! Sì, certo, rispose, ma sono io che non sono più lo stesso. La lontananza aveva operato in lui quel felice mutamento.[20]

- Il mutamento del luogo è molto utile per calmare la febbre e l'agitazione causate sia dal dolore che dall'amore. Il ragazzo di cui parla S. Ambrogio nel II libro della Penitenza, ritornò da un lungo viaggio completamente guarito dai futili amori che l'avevano attanagliato prima; alla sciocca amante che, incontrandolo gli disse: Non mi conosci? sono sempre la stessa! Sì, certo, rispose, ma sono io che non sono più lo stesso. La lontananza aveva operato in lui quel felice mutamento.[20]

Questo «io narrativo» è moralizzante e moralizzato e nel caso del Memoriale, è una morale ancora indistinta dalla religione. In qualche modo, il testo del Memoriale è ancora radicato in un mondo medievale che comunque si evolve velocemente.

Questo «io persona» è quello che si ritrova anche in Hobbes:

- La parola « persona» è latina; al posto di essa i Greci hanno πρόσωπον che significa il viso, così come «persona» in latino significa il travestimento, l'esterna apparenza dell'uomo, tale quale appare truccato sul palcoscenico, e spesso, in senso più ristretto, quella parte che nascondeva il viso, come la maschera; e dal palcoscenico la parola è stata presa per definire chiunque rappresenti parole ed azioni, sia in tribunale che in teatro. Una persona è dunque lo stesso che un attore, sia sulla scena che nella conversazione comune, e l'atto dell'impersonare è l'agire od il rappresentare sè stesso o gli altri, e si dice che chi rappresenta altri sostiene la parte di quella persona od agisce in suo nome[21].

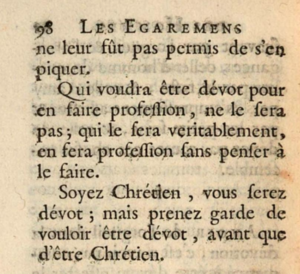

A partire del testo del Memoriale sarà possibile seguire il transito evolutivo dell' io poi declinato a partire da altre distinzioni come sincerità e dopo ancora dall' autenticità che saranno paradossalmente incomunicabili. Per tanto, l'individuo sarà incapace di fidarsi di sé stesso. Alla luce di queste distinzione la «vera devozione» non sarà possibile comunicarla intenzionalmente.[22]

Un sermone di Giovanni Taulero illustra una eredità che sarà ricevuta nel XVI secolo riguardo la concezione dell'individuo: Io non sono, Sermone 83[23].

Relazioni con altre forme[edit]

Il Memoriale di Favre, come le Ricordanze di Bonacorso Pitti (1354-1432), è pieno di itineranza[24]: Io Bonaccorso di Neri farò qui appresso ricordo de l'andare per lo mondo ch'io o fatto...[25] Questo andare per lo mondo ricalca la concezione del homo viator che si manifesta sia nell'uomo devoto che nel mercante. Posteriori evoluzioni configureranno poi l'«uomo pellegrino» con i tratti dell'inquietudine, uno dei segni distintivi del XVII secolo.

Scrittura mercantesca[edit]

La scrittura, inizialmente intesa come pratica ascetica, esce dall'ambiente monacale per estendersi a partire del XIII secolo alla scrittura dei mercanti.

Questa tipologia di scrittura pratica si sviluppa a partire dal XIII. Emergono forme documentali nuove guidati da nuove forme di razionalità applicata all'amministrazione feudale e in campo notarile[26].

Il mercante del XIV secolo è particolarmente esposto alla novità. Le Jahrmarkt, fiere annuali, diventeranno sempre più autonome riguardo gli eventi religiosi all'ombra dei quali si erano generati. Lì saranno esposte merci esotiche, dipinti, libri, artigianato, tecnologie, ecc. Si compra, si vende e si scambia. In quegli spazi la sete di novità e curiosità non solo troverà uno sfogo ma anche un aumento. Questo vortice sarà accompagnato dalla scrittura, che anch'essa si rende sempre più autonoma dagli spazi religiosi. Si registra «l'accrescere della roba»[27], si fissa l'informazione, il flusso di novità. Questi libri provengono a loro volta da scritture più antiche del XI e XII secolo che avevano registrato gli scambi tra i grandi centri commerciali: Venezia, Genova per il nord, Amalfi e Bari per il sud. Questo traffico si era accresciuto con il movimento della crociata e dei pellegrinaggi.

Nascono i Libri d'affari, i libri di famiglia, le Ricordanze delle grandi famiglie, i Medici, gli Alberti...[28]

La Tipocosmia di Alessandro Citolini da Serravalle dà conto della varietà di questi registri. Una volta elencato il labirinto dei termini associati alla guerra e alla malattia, si annoverano le parole del tempo degli affari: le persone sono il mercantante, il fattore, il computista [...]; gli strumenti sono i libri da conti, il memoriale, il giornale, il quaderno, lo scontro, [...]

In quella società i mercatores, termine talvolta tradotto come «uomini d'affari»[29], non assomigliano in quasi niente agli attuali. Loro ancora si muovono in un mondo nel quale la religione è nelle fondamenta del loro sistema, come lo dimostra Leon Battista Alberti nei suoi Libri della famiglia (1443-1440):

- [...] a tutti così comanderei: siate con qualunque si venga onesti, giusti e amichevoli, con gli strani non meno che con gli amici, con tutti veridici e netti, e molto vi guardate che per vostra durezza o malizia mai alcuno si parta dalla nostra bottega ingannato, o male contento; ché, figliuoli miei, così a me pare perdita più tosto che guadagno, avanzando moneta, perdere grazia e benivolenza. Uno benevoluto venditore sempre arà copia di comperatori, e più vale la buona fama e amore tra’ cittadini che quale si sia grandissima ricchezza. E anche comanderei nulla sopravendessino superchio, e che, con qualunque o creditore o debitore si contraesse, sempre loro ricorderei con tutti stessino chiari e netti, non fossoro superbi, non maledicenti, non negligenti, non litigiosi, e sopratutto alle scritture fussono diligentissimi. E in questo modo spererei Dio me ne prosperasse, e aspetterei acrescermi non poco concorso alla bottega mia, e fra’ cittadini stendermi buono nome, le quali cose non si può di leggieri giudicarne quanto col favore di Dio e colla grazia degli uomini di dì in dì faccino e’ guadagni essere maggiori.[30]

- [...] a tutti così comanderei: siate con qualunque si venga onesti, giusti e amichevoli, con gli strani non meno che con gli amici, con tutti veridici e netti, e molto vi guardate che per vostra durezza o malizia mai alcuno si parta dalla nostra bottega ingannato, o male contento; ché, figliuoli miei, così a me pare perdita più tosto che guadagno, avanzando moneta, perdere grazia e benivolenza. Uno benevoluto venditore sempre arà copia di comperatori, e più vale la buona fama e amore tra’ cittadini che quale si sia grandissima ricchezza. E anche comanderei nulla sopravendessino superchio, e che, con qualunque o creditore o debitore si contraesse, sempre loro ricorderei con tutti stessino chiari e netti, non fossoro superbi, non maledicenti, non negligenti, non litigiosi, e sopratutto alle scritture fussono diligentissimi. E in questo modo spererei Dio me ne prosperasse, e aspetterei acrescermi non poco concorso alla bottega mia, e fra’ cittadini stendermi buono nome, le quali cose non si può di leggieri giudicarne quanto col favore di Dio e colla grazia degli uomini di dì in dì faccino e’ guadagni essere maggiori.[30]

Nei Libri della famiglia di Alberti i consigli morali e pedagogici stanno insieme al buon ordine degli affari:

- Dicea messer Benedetto Alberti, uomo non solo in maggiori cose della terra, in reggere la repubblica prudentissimo, ma in ogni uso civile e privato savissimo, ch’egli stava così bene al mercatante sempre avere le mani tinte d’inchiostro [...] Dimonstrava essere officio del mercatante e d’ogni mestiere, quale abbia a tramare con più persone, sempre scrivere ogni cosa, ogni contratto, ogni entrata e uscita fuori di bottega, e così spesso tutto rivedendo quasi sempre avere la penna in mano. E quanto a me questo precetto pare troppo utilissimo, imperoché, se tu indugi d’oggi in domane, le cose t’invecchiano pelle mani, vengonsi dimenticando, e così il fattore piglia argomento e stagione di diventare o vizioso, o come il padrone suo negligente.

- Dicea messer Benedetto Alberti, uomo non solo in maggiori cose della terra, in reggere la repubblica prudentissimo, ma in ogni uso civile e privato savissimo, ch’egli stava così bene al mercatante sempre avere le mani tinte d’inchiostro [...] Dimonstrava essere officio del mercatante e d’ogni mestiere, quale abbia a tramare con più persone, sempre scrivere ogni cosa, ogni contratto, ogni entrata e uscita fuori di bottega, e così spesso tutto rivedendo quasi sempre avere la penna in mano. E quanto a me questo precetto pare troppo utilissimo, imperoché, se tu indugi d’oggi in domane, le cose t’invecchiano pelle mani, vengonsi dimenticando, e così il fattore piglia argomento e stagione di diventare o vizioso, o come il padrone suo negligente.

In queste scritture due sono le assi dominanti: la "ragion di mercatura" e la "ragion di famiglia", perché in definitiva il buon vento degli affari dipendeva in gran parte della stabilità della famiglia, vale a dire, della comunità che sostiene al mercatante nella sua attività.[31]. Acciò che la tua famiglia sieno soliciti a l'utile di casa tua, sempre gli ammaestra quanto puoi che non tornino in casa co le mani vote, anzi rechino in mano qualche cosa ... però che ogni bene giova arrecare a casa.[32]

A volte questi libri, come nel caso di Lorenzo di Matteo di Morello Morelli (1463), si strutturavano in due parti: «chiamasi libro di debitori e creditori tenuto alla vinizana da c. 1 per insino a c. 120 e da indi in là saranno Richordanze scrivendo dì per dì sechondo acadrà alla giornata»[33].

Scrittura mercantesca e vita spirituale[edit]

La predicazione (fine secolo XIII) di Giordano da Pisa indica una tensione tra attività mercantesca e vita spirituale: vuole Iddio dunque primamente che noi delle ricchezze e delle cose temporali, che ci ha date e prestate, che noi ne siamo buoni castaldi, e che ne facciamo utilitade e prode in saperle accrescere come si dee; e questo è il primo grado, nel quale chi è buono castaldo merita di salire a più nobile stato[34]. La scrittura dei mercanti spesso intrallazzerà con riflessioni morali e religiose.

Grazie a questa tensione, sarà sempre possibile ristrutturare i limiti tra povertà e ricchezza, così come la possibilità di determinare il buon uso dei beni materiali. Grazie alla largitio sarà possibile controbilanciare le superfluitates. In questo modo l'esortazione diretta al ceto commerciale sarà un indicatore per regolare la povertà all'interno delle organizzazioni religiose.

Lungo lo scorrere cronologico, asse privilegiato del Memoriale, i mercanti memorialisti e i memorialisti devoti, daranno sempre maggiore spazio alla narrazione storica che, come ogni cronaca, si presenta con i suoi iati. Si dovrà considerare quanto la narrazione si estenda dal paesaggio interiore alle osservazioni esteriori rivolte a cose, persone o avvenimenti.

Si tenga presente che, così come lo evidenziano gli studi riguardo il libro di Giovanni Pagolo Morelli, i mercanti avevano una abitudine a conservare mazze di scritture, così come avere biblioteche private dove potevano trovarsi libri manoscritti come L'Inferno di Dante, il Filostrato, i Vangeli, il De consolatione, libri di medicina, ecc.[35]

Se il rischio del loro navigare e commerciare segna una fase evolutiva riguardo l'idea di un Dio provvidente, questa idea conviverà con la stipula del contratto assicurativo. Malgrado ciò, i mercanti continuano a elevare una preghiera ogni volta che partono o quando si è di rientro a casa, o quando si vende e si compra[36]. Fortuna e Provvidenza sono ancora dimensioni inespugnabili che fanno scrivere a Giovanni Pagolo Morelli (1371-1444): «Credo sia diliberato da Dio il dì che nascie il maschio e lla femina, chi sia la moglie e chi ssia il marito». Nondimeno il rischio si affaccia sull'orizzonte e comincerà ad essere calcolato[37].

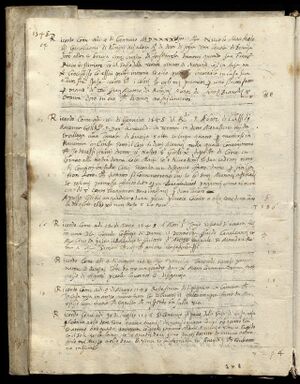

Esempio di lettera di P.Favre in spagnolo.

Evoluzione e ricezione[edit]

Il sostantivo latino Memoriale, con il quale si presenta il testo attribuito a Pierre Favre, ha una complessa evoluzione concettuale.

Michel de Certeau per la sua edizione, ha utilizzato principalmente il Mem.II (codice H) tenendo conto delle varianti e aggiunte presenti in R, L e B.

Per lui, il testo in questione sarebbe un journal, vale a dire, un mode d’expression propre à tous les premiers jésuites. In questo senso avrebbe visto una comune radice tra i diari di Sant'Ignazio, di San Francesco Borgia, di Nadal, con le Confessioni di Pietro Ribadeneira, o la cosiddetta «autobiografia» di San Roberto Bellarmino. Tra l'altro, vede il Memoriale strettamente legato alla concezione ignaziana dell'esame:

- le journal exprime sous forme de discussion avec soi-même le dialogue avec Dieu : en reconnaissant dans son action le « mouvement » de Dieu, l’apôtre collabore de mieux en mieux à l’œuvre qui lui indique sa propre « vocation », et discerne en lui les résistances qui s’opposent encore à l’activité créatrice de Dieu.

- le journal exprime sous forme de discussion avec soi-même le dialogue avec Dieu : en reconnaissant dans son action le « mouvement » de Dieu, l’apôtre collabore de mieux en mieux à l’œuvre qui lui indique sa propre « vocation », et discerne en lui les résistances qui s’opposent encore à l’activité créatrice de Dieu.

[...] Favre commence la rédaction de son journal le 15 juin 1542 [...][38]. Michel de Certeau, considera il Memoriale, seguendo una certa tradizione filologica, come un testo integralmente redatto da Pierre Favre il cui originale si sarebbe perso. A partire da questa attribuzione diretta alla scrittura del Favre, s'inanelleranno una serie di osservazioni che saranno costitutive della sua costruzione interpretativa. In più, la presunta perdita del testo autografo non solo non s'interporrà con questa ipotesi ma introdurrà, a partire da questo momento, il tema dell'assenza che sarà cardine nella sua visione storiografica. Per lui, così come per la maggior parte degli studiosi del testo, gli esemplari manoscritti dispersi in Europa e altrove, sono testimoni con maggior o minor grado di affidabilità di questo «originale perso».

Nella Vita di Sant'Antonio abate si dichiara che: Lo scrivere, dunque, sarà per noi come lo sguardo dei nostri compagni di ascesi e così, poiché nello scrivere arrossiremo come se fossimo visti, non avremo più pensieri malvagi.

La Vita di Pierre Favre di Orlandini[edit]

- Questi [Fabro], uno dei primi compagni di Sant'Ignazio, anzi il primissimo, avendo imitato quella diligenza dei santi nell'osservare la propria anima, mentre, per desiderio del suo particolare profitto, scrisse in un libretto i principali lumi e ispirazioni concessegli da Dio, ci lasciò, sebbene ciò non lo pretendesse, un eccellente ritratto di operatore evangelico.[39]

Orlandini stesso spiega l'origine della sua Vita Fabrii: Mentre, con pia sollecitudine per il proprio progresso spirituale, raccolse in un piccolo libro le principali luci e ispirazioni divine che gli erano state concesse, egli ci lasciò — benché non lo avesse affatto inteso — un perfetto modello di operaio evangelico. Da questi quasi sole annotazioni (commentari) fu composta la sua vita; la quale, essendo stata in principio inserita nella prima parte della Historia Societatis Iesu, per decisione di uomini prudenti fu poi estratta e, a motivo dei grandi vantaggi che prometteva, pubblicata in un piccolo volume, affinché fosse facilmente a disposizione degli operai evangelici.

Secondo Orlandini, così come i mercanti per conservare e accrescere (sive tuendam sive augendam) il patrimonio di famiglia scrivono accuratamente in un registro i loro affari, anche gli uomini vigilanti che cultivano la pietà prendono nota quotidianamente dei guadagni e delle perdite (lucra ac detrimenta) spirituali.

È opportuno qui segnalare che la Vita di Fabro di Orlandini sarà stampata a Lione presso Pierre Rigaud il quale dedicherà il suo lavoro a San Francesco di Sales[40] di cui Rigaud aveva stampato precedentemente la editio princeps della Introduction à la vie dévote.

Nella Vita[41] di Pierre Favre si enumerano alcune delle distinzioni a partire dalle quali si riceve il Memoriale. Le osservazioni dell'anima servono a mantenere desta la vigilanza e a conoscere se stessi. La conoscenza di sè non è qui finalizzata a se stessa ma, secondo il testo degli Esercizi Spirituali ha come obiettivo il vincere se stesso [n. 21] liberandosi così da tutte le affezioni disordinate [n. 1][42].

La sollecitudine della scrittura aumenta questa dedicazione all'osservazione. La scrittura ha la funzione di fissare l'osservazione e di realizzare della semina dei sentimenti devoti (pius sensus): che in questo caso viene riposta nella parte più intima e vitale (nel midollo) per produrre frutto (ad progignendam frugem) e per essere ulteriormente macinato (conterit). Nel futuro, visto che i tratti dell io rispondono a un modello stabilito, la rilettura produrrà consolazione (solatium) o vergogna (interdum pudorem).

L'aspettativa con la quale si osservava l' io era di tipo normativa, vale a dire morale. Lo schema della norma, attraverso valori, disposizioni, fini, ecc) misurava il successo o il fallimento dell'aspettativa. Si dovrà tener conto di questa evoluzione sociale nel momento di realizzare l'ermeneutica del testo del Memoriale. Per il nostro sistema sociale che si assesta su delle aspettative cognitive. Vale a dire che, il sistema social assorbirà il rischio delle aspettative frustrate mediante strategie di apprendimento che porteranno a modificare l'aspettativa svanendosi così l'identificazione tra ordine sociale e ordine morale.

Come si afferma nel Proemio, alla dimensione privata del Memoriale corrisponde una dimensione publica (publicum emolumentum). Queste due dimensione saranno inscindibili nell'atto scrittorio. In questo modo il popolo cristiano avrà a disposizione preclari esempi di virtù per il proprio stimolo e insegnamento (praeclara virtutum exempla [...] ad incitamentum et disciplinam). Questo esercizio introspettivo ancora risponde a un canone classico in virtù del quale vedere è sempre al contempo essere visti.

Il Proemio riconosce che le narrazioni sono particolarmente utili quando presentano azioni degne di imitazione (genera imitatione digna complectantur). Il modello al quale si ispirano queste tipo di narrazione è Senofonte, il quale non scrisse tanto una storia quanto una favola. È opportuno qui ricordare che già nel medioevo c'era una opposizione tra storia e favola ma la storia medievale narrava successi verosimili più che fattuali. A questo proposito Momigliano ha dedicato importanti riflessione sulla Ciropedia di Senofonte, la biografia più elaborata della letteratura classica: Vi è presentata la vita di un uomo dall'inizio alla fine, e si insiste sulla educazione e sul suo carattere morale [...] la Ciropedia non era, e probabilmente non pretese mai di essere, un resoconto vero della vita di una persona reale[43]. Gli umanisti da parte loro, raccolgono questi canonici storiografici e modellano la loro scrittura secondo la «verità storica», come lo ricorda Frances Yates:

- Cos'è la vera storia? Perché scriviamo o leggiamo la storia? Gli umanisti del Rinascimento avevano una risposta sicura a queste domande. La "vera storia" era la storia scritta a imitazione degli storici classici, in particolare Cesare, Sallustio e Livio, con scene di battaglia accuratamente costruite e lunghi discorsi immaginari messi in bocca ai personaggi storici. Il suo obiettivo era etico: imparare dagli "esempi" dei personaggi storici come evitare il vizio e seguire la virtù, come condurre una vita morale.[44]

Per Michel de Certeau la narrazione agiografica è il il combinarsi degli atti, dei luoghi e dei temi indica una struttura specifica che si riferisce essenzialmente non a «quello che è avvenuto», come fa la storia, ma a «quello che è esemplare»[45].

- Vita Petri Fabri, qui primus fuit Sociorum B. Ignatii Loiolae Societatis Iesu. Lugduni, 1617.

- Vita del p. Pietro Fabro primo compagno di s. Ignatio Loiola, e primo sacerdote della Compagnia di Giesù. Scritta dal p. Nicolò Orlandini dell'istessa Compagnia in lingua latina. Tradotta da Erminio Tacito. Roma, 1629.

Pierre Favre on the APUG blog[edit]

The Memoriale of Pierre Favre on the APUG blog

Note[edit]

- ↑ I fascicoli di quattro doppi fogli.

- ↑ Fabri Monumenta, p. XX.

- ↑ Sulla su vita vedi Dizionario Biografico degli Italiani. Sacchini, nel 1602, si trovava nel noviziato a Sant'Andrea. È probabile che dato che essendo questi codici nel noviziato, così come testimoniato nel primo foglio, Sacchini li abbia chiosato.

- ↑ Vedi il testo qui.

- ↑ Potrebbe leggersi: "Ci sono molte lacune fino a una parte del 1546."

- ↑ Così l'edizione in Monumenta (1914): Riguardo alla copia del Memoriale da noi pubblicata, si osservi quanto segue: oltre alle segnature delle pagine, i singoli fascicoli (quinterniones), che sono undici, sono contrassegnati con numeri propri. I fascicoli non sono tutti composti dallo stesso numero di fogli. Come abbiamo già detto altrove, questa copia del Memoriale supera le altre e fu usata in modo particolare da Sacchini e Orlandini. Per questo, è probabile che sia stata trascritta a Roma dall'autografo di Favre, sebbene non possiamo affermarlo con certezza. Il fatto che alcuni frammenti, benché pochi, siano inseriti in luoghi diversi nei vari apografi (come facciamo notare al loro posto) sembra indicare che siano stati scritti da Favre su fogli sciolti e che siano stati collocati in posizioni diverse dai copisti. Non è chiaro, tuttavia, se e quanta parte del Memoriale sia stata scritta da Favre in lingua spagnola. Faranno luce su questo le informazioni che saranno fornite nel codice seguente. Riguardo al «Mem.II», «Monumenta» osserva: Questa è la terza parte del codice precedente. Che un tempo fosse un codice separato dal primo è dimostrato sia dalla diversità della carta sia dalla diversità della segnatura delle pagine. A questo manoscritto si riferiscono le note presenti nel catalogo menzionato sopra (pag. XIII), dove si legge: ‘Memoriale del Padre Pietro Favre in spagnolo’ ecc. E in effetti, questa copia contiene molti più passaggi scritti in lingua spagnola rispetto alla precedente. Poiché le note marginali di Sacchini si trovano in tutto questo codice e solo nelle ultime pagine del precedente (che qui mancano), si può sospettare che forse tutte queste parti siano state scritte da Favre in spagnolo. Tuttavia, il contrario è suggerito sia dallo stile di scrittura in spagnolo, che è certamente più colto di quello ordinariamente usato da Favre, sia dai numerosi errori, che forse sono stati introdotti da un copista italiano, e a causa dei quali lo stile di scrittura in spagnolo usato da Favre non appare chiaramente. Pertanto, poiché il dubbio rimane, i passaggi in spagnolo di questa copia saranno forniti in appendice alla fine del libro, in modo che il lettore possa confrontare personalmente quei passaggi in spagnolo con quelli in latino. Il codice termina nel paragrafo § 397 con queste parole: 'che sono molti avevo sentito'. Segue questa antica annotazione in un'altra mano: 'Manca molto fino alla parte dell'anno 1546.' Sul retro dell'ultimo foglio non segnato, un'altra mano antica ha scritto: 'Per il Padre Pedro Antonio Spinello a Napoli’.

- ↑ Si riferisce alla prima edizioni di documenti di Fabro realizzata nel 1894 da José María Vélez SJ.

- ↑ Fabri Monumenta, p. V.

- ↑ Fabri Monumenta, p. XIII. Potrebbe trattarsi di Ludwig von Pastor (1854-1928). Ancora da determinare dove si trovassero questi codici e come rientrano nuovamente in possesso dei gesuiti

- ↑ Probabilmente si riferisce al codice 6183.

- ↑ Si tenga presente che il francese diventa lingua ufficiale nel Ducato di Savoia sono nel 1561. Nel ducato coesistevano il latino, il francese, l'italiano insieme a una varietà di dialetti derivati della lingua franco-provenzale o arpitano. L'arpitano era una lingua viva e parlata nel XVI secolo, la sua presenza in forma scritta era molto limitata e frammentaria, riflettendo il suo ruolo di lingua popolare e non di lingua di cultura o amministrazione.

- ↑ Si tratta dei frati: Berardo, Ottone, Pietro, Accursio e Adiuto, noti anche come i protomartiri francescani. Furono decapitati il 16 gennaio 1220. Vedi Wiki.

- ↑ Ambrosius, De Poenitentae, Liber II, cap. 10.

- ↑ Nella terminologia degli Esercizi Spirituali di Sant'Ignazio questo binomio alter/ego può essere espresso come: colui che da e colui che riceve gli esercizi.

- ↑ [...] la relazione tra coscienza e comunicazione non può essere compresa in modo asimmetrico, come richiederebbe la concezione usuale. La coscienza non è né causa né origine, non è né sostanza né soggetto della comunicazione. La comunicazione non avviene in modo tale che sia il soggetto a prendere per primo la decisione di comunicare, portando poi in pratica tale disegno, in modo che, infine, come effetto di questa catena causale, qualcuno ascolti o legga ciò che è stato detto o scritto. N. Luhmann, La ciencia de la sociedad, 49.

- ↑ Un sistema è irritato quando qualcosa del suo ambiente introduce una differenza rilevante che il sistema non può ignorare, ma che non determina direttamente le sue operazioni. In breve, l’irritazione è una perturbazione senza istruzioni.

- ↑ "Persona est conditio, status, munus, quod quisque inter homines et in vita civili gerit" (Forcellini).

- ↑ Luhmann, Niklas Complessità e modernità. Dall'unità alla differenza, p. 63.

- ↑ Il personaggio rotondo, al contrario, è un prodotto tipico della scrittura avanzata e della cultura tipografica. Qui il personaggio non è più riducibile a un solo tratto dominante, ma presenta ambiguità, contraddizioni, sviluppo nel tempo. È “rotondo” perché può sorprendere, cambiare, fallire, riflettere su se stesso. Questo tipo di personaggio presuppone un ambiente comunicativo in cui il testo è stabile, rileggibile, analizzabile, e in cui il lettore può tornare indietro, confrontare passaggi, seguire evoluzioni interiori. La scrittura rende possibile la costruzione di una interiorità complessa, che non deve più essere immediatamente memorizzabile. Ong, Walter, Oralità e scrittura.

- ↑ S. François de Sales, Introduction à la vie dévote. Lyon chez Pierre Rigaud, 1609, troisiéme partie, Cap. XXI.

- ↑ Hobbes, Th, Leviatano, parte prima, cap XVI.

- ↑ Inevitabile a questo riguardo l'opera di Lionel Trilling, Sincerity and authenticity.

- ↑ Citato in Vannier, Marie-Anne, I mistici renani. Antologia, p. 175-179.

- ↑ In una carta de Bartolomé Ferraõ, allora segretario della Compagnia, a P. Martín de Santa Cruz si legge: Quanto ao que de acá poderia escreuir, deixando lo demás pera otrem, o que * aora mucho se offerece es, que parecendo á S. S. y ordenándolo ella, que algunos de nuestra Compañía uaião al concilio , se ha elegido el uno el P. Mtro. Pedro Fabro; y assy con el presente correo ua despachado pera luego partirse con toda diligencia (parece que no es nacido para estar quedo en una parte, y ay quienes de sua naturaleza parecen immobles en un lugar, como Mtro. Francisco en las Indias, Mtro. Simón en la corte de Portugal, el licenciado Araoz en la del príncipe, y nuestro P. Ignacio aquy en Roma). Mon. Ign. I, 362.

- ↑ Cronica di Buonaccorso Pitti con annotazioni. All'illustriss. e clariss. sig. senatore Raimondo Pitti commissario di Pisa

- ↑ Si veda al riguardo François Menant, La trasformation de l'écriture pratique entre XII e XIII siecle

- ↑ Così traduce Sacchini il testo di Orladini: Imperciocchè si come, o per conservare, o per accrescere la robba, importa molto tenere con diligenza i conti: così nel negotio della virtù, è molto utile il considerare i guadagni, e le perdite, che si fanno alla giornata, e il ritenere memoria per in scritto.

- ↑ Utilissimo il volume di Bec, Christian, Les marchands écrivains a Florence (1375-1434).

- ↑ Renouard, Y. Les hommes d'affaires italiens du Moyen Age. Paris, Colin, 1949.

- ↑ Leon Battista Alberti, Opere volgari.

- ↑ Si veda a questo riguardo Branca, Vittore (ed), Mercanti scrittori, Rusconi, 1986, XVI e ss.

- ↑ Paolo da Certaldo, Libro di buoni costumi. Citato in Branca, V., Mercanti scrittori, XXVIII e ss.

- ↑ Citato in Claudia Tripodi (cur), Giovanni di Pagolo Morelli, Ricordi, p. 8

- ↑ Prediche inedite del B. Giordano da Rivalto, pp. 464-465

- ↑ Claudia Tripodi (cur), Giovanni di Pagolo Morelli, Ricordi, p. 4 e ss.

- ↑ Se volete fare degli affari fissate questa regola e seguite il mio consiglio: Siate cortesi, leali e amichevoli, non imbroglioni, doppi, bensì veritieri. Non dovete accumulare con mezzi sbagliati, come fanno oggi molti grandi e malvagi imbroglioni. Se camminate dritto in tutta onestà, Dio benedirà di sicuro i vostri affari, e ne avrete nei vostri giorni buona agiatezza, voi, la vostra famiglia e tutta la vostra discendenza. Per attraversare questo mondo felicemente e guadagnare una vita conviene giustissimamente: Non si deve falsificare il proprio bene né la mercanzia, né mescolare la merce con vecchi scarti. Fate a ciascuno nel vostro commerciare, come vorreste che fosse fatto a voi dagli altri. Guadagnando male ci si danna e si disonora, accumulando tramite furto si perde l'anima: Acquisite dunque bene la vostra coscienza, poiché, secondo ciò che dice la sapienza, Dio benedice l'arte, il metodo e la pratica, a chi non e imbroglione né fraudolento nella sua bottega. Meurier, Gabriel, Deviz Familiers propres à tous marchands [...], Rotterdam, 1590, p. 1

- ↑ Giovanni di Pagolo Morelli, Ricordi. Edizione a cura di Claudia Tripodi, Firenze, 2019.

- ↑ de Certeau, Michel; Favre, Pierre. Mémorial, ed Christus, p. 76).

- ↑ Vita del p. Pietro Fabro primo compagno di s. Ignatio Loiola, e primo sacerdote della Compagnia di Giesù. Scritta dal p. Nicolò Orlandini dell'istessa Compagnia in lingua latina. Tradotta da Erminio Tacito.

- ↑ Francesco de Sales nel 1612 aveva chiesto al P Nicolas Polliens SJ una copia della vita scritta da Orlandini, che molto probabilmente già circolava manoscritta: Annecy, 10 janvier 1612. Mon révérend père, il est bien temps que je vous rende le livre de la sainte vie de votre bienheureux Pierre Favre (1). J'ai été si consciencieux que je n'ai pas osé le faire transcrire, parce que, quand vous me l'envoyâtes, vous m'en parlâtes comme de choses qui étaient réservées pour encore votre compagnie. J'eusse pourtant bien désiré d'avoir une copie d'une histoire de si grande piété, et d'un saint auquel, pour tant de raison, je suis et je dois être affectionné ; car c'est la vérité que je n'ai pas la mémoire ferme pour les particularités que je lis ains seulement en commun; mais je veux croire qu'enfin la compagnie se résoudra de ne pas faire moins d'honneur à ce premier compagnon de son fondateur qu'elle en a fait aux autres. Que si bien sa vie, pour avoir été courte, et en un temps auquel on ne remarquait si exactement toutes choses, ne peut pas tant fournir de matière à l'histoire comme celle de quelques autres ; néanmoins ce qu'elle donnera ne sera que miel et sucre de dévotion. Le bon M. Faber, notre médecin de cette ville, a depuis peu trouvé au reposoir une lettre de ce bienheureux Père, écrite de sa main, que j'ai été consolé de voir et baiser. Mais enfin je vous remercie de la charitable communication qu'il vous en a plu me faire; continuez toujours celle de vos prières, puisque de tout mon coeur je suis, mon révérend père, votre, etc. Vedi: Monumenta Fabri, p. 803. Nicolas Polliens (1563-1623), savoiardo, era amico di Francesco di Sales. Insegnò per qualche tempo al Collegio gesuitico di Chambéry ed era conosciuto più per la sua pietà che per la sua erudizione.

- ↑ Agostino Mascardi (1590-1640) nella sua opera Dell'arte historica colloca le Vite tra le varie tipologie di storia, insieme all'Efemeridi, agli Annali, le Cronache e i Commentari.

- ↑ Sull'evoluzione della pratica degli esercizi spirituali a partire dall'antichità vedi Hadot, Pierre, Esercizi spirituali e filosofia antica. Einaudi, 2002

- ↑ Momigliano, Arnaldo; Lo sviluppo della biografia greca. Einaudi, 1971, 57.

- ↑ Frances A. Yates, Ensayos reunidos II. Renacimiento y Reforma: la contribución italiana, p. 163.

- ↑ Michel de Certeau, La scrittura della storia, p. 280.